自分の財産をどのように処分するかは、生前はもちろん相続が発生したときも自由に決めることができます。生前に遺言書を作成すれば配偶者、子供、親、兄弟姉妹など本来の相続人以外の人に渡すこともできるのです。しかし、このような場合でも、特定の相続人には民法で保護されている「遺留分」という権利があります。相続の「遺留分」について知っておきましょう。

相続の遺留分は誰が主張できる?

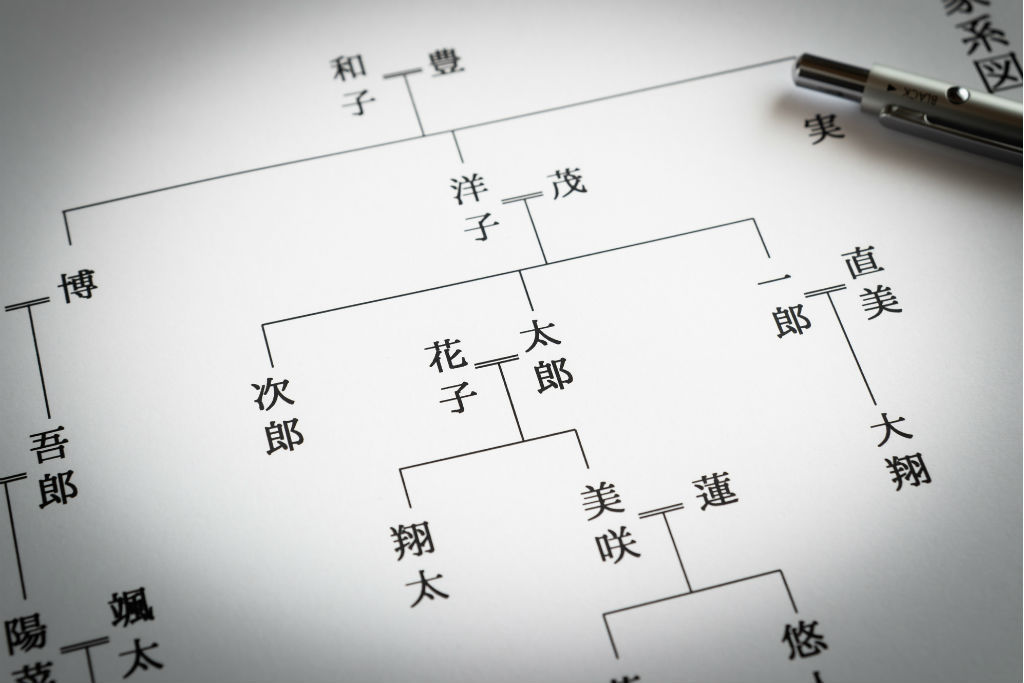

相続の遺留分を主張できるのは、亡くなった被相続人の配偶者、子供、親など、兄弟姉妹以外の法定相続人です。胎児も生まれたものとして考えられ遺留分が認められています。

相続財産は、遺された相続人の生活を保障するという役割がありますし、被相続人の財産形成に協力した家族へ清算するという側面を持っています。

遺言状がある場合、法律で決められた相続の割合より優先されます。しかし、遺留分を超えて遺贈されている場合は、遺留分を限度として請求することができるのです。ただし、この場合、請求できる期間が定められています。

遺留分を算出する基になる財産の対象は、相続が開始した時に被相続人が所有していた財産に相続開始前1年以内に贈与した財産と、相続人に対する全期間の贈与です。遺留分を侵害する目的で行われた生前贈与についても対象となる場合があります。

遺留分を主張できない人は誰?

遺留分を主張できないのは、兄弟姉妹、相続放棄をした人、相続欠格とされた人、相続人として排除された人、遺留分の放棄をした人、包括遺贈を受けた人です。

兄弟姉妹が除かれているのは、法定相続人の中でも第3順位で、子供や親などの親族に比べて、被相続人との関係が遠いとされているためです。

相続放棄は、原則として被相続人が亡くなって3ヵ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行い相続する権利のすべてを放棄する制度です。遺留分を主張する権利もなくなり孫などの代襲相続もありません。

相続欠格は、一定の行為を行ったために相続人の資格を失う制度です。欠格となる事由は本人のみに関わる事なので代襲相続は認められます。

相続排除は、該当する事由があり被相続人が生前に家庭裁判所に申し立てをして相続する権利を失わせる制度です。この場合も排除される事由は本人によるものなので、代襲相続人には遺留分を主張する権利があります。

遺留分を放棄した人、遺言状で「財産の全部」、「財産の3分の1」などという形で遺贈を受けた相続人以外の人にも遺留分を主張する権利がありません。

相続の遺留分はどれくらいの割合なの?

相続の遺留分の割合は、相続人が父母・祖父母などの直系尊属のみの場合は、法定相続分の3分の1、配偶者のみ、子・孫などの直系卑属のみ、配偶者と直系卑属、配偶者と直系尊属の場合は法定相続分の2分の1が保障されています。

法定相続分の割合は、配偶者のみ、子など直系卑属のみ、父母など直系尊属のみの場合が1、配偶者と子などの場合は2分の1ずつ、配偶者と父母などの場合は配偶者が3分の2、父母などが3分の1になりますので、その割合に遺留分の割合をかけて計算することになります。

それぞれの遺留分を表にまとめてみました。

遺留分減殺請求の期限や手続き方法

遺留分を超えて遺贈されている場合には、遺留分を侵害されている本人が、遺留分を侵害している人に権利を主張する手続きが必要です。この手続きを遺留分減殺請求といいます。

遺留分は、請求しなければ受け取ることができないのです。

遺留分減殺請求ができるのは、被相続人が亡くなって相続が開始したことを知り、被相続人の贈与や遺贈などで遺留分が侵害されている事実がわかったときから1年以内で、請求を行わなければ時効になります。時効になると遺留分を主張することができなくなるのです。

また、被相続人が亡くなって10年を経過すると、死亡したことを知ってから1年以内であっても遺留分減殺請求を行うことはできません。

手続きの際は、遺留分減殺請求の意思表示を内容証明郵便で行います。遺留分を侵害している人との間で交渉が難しく請求に応じてもらえない場合は、「調停」、「訴訟」という方法で解決することになります。

不利な遺言状でもあわてないで

1980年から約40年ぶりに遺留分制度の見直しが行われ、2019年7月1日に施行されました。遺留分を主張した相続人に返還される財産は、遺贈等された財産での返還から金銭の支払のみになりました。支払が困難な場合に配慮して、一定期間の猶予が可能となっています。

この改正により、不動産等の共有という事態が生じなくなりますし、遺留分の請求権が主張しやすくなったのです。

また、遺留分の計算の対象となる法定相続人に対する贈与は、相続開始前10年までに限られることになり、事業承継のための早期の生前贈与が促進されることが考えられます。

不利な遺言状であっても遺留分減殺請求を行い、将来遺留分に関して準備が必要な方は早めの対策をしておくと安心でしょう。

文・藤原洋子(ファイナンシャル・プランナー)

【こちらの記事もおすすめ】

>「謎の風習」のせいで相続税6,000万円?

>節税対策になる生前贈与、7つの誤解

>実家の相続、3つの注意点

>親の不動産・実家をどうする?

>富裕層が語る「一番の相続対策」