レビュー本文

オスカーノミネートにも納得の作品

2024年のアカデミー賞で長編アニメ映画賞にノミネートされた作品をチェックしていたときに、後に同賞を受賞したスタジオジブリの『君たちはどう生きるか』や、圧巻のアニメーション表現で人々を興奮させた『スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース』といった話題作に並んで、異彩を放っていたのが今作。「カートゥーン・ネットワーク」で放送されているようなキッズ向けアニメーションを思わせる、シンプルで可愛らしい画風の映画がそこに並んでいるのは正直意外な思いもあり、印象に残った。

実際に観てみて、ノミネートにも納得。セリフなしでも深く胸を抉り涙腺を刺激する、明快ながら感動的な物語。シンプルに見えて非常に丁寧なアニメーション。効果的に使用されるエモーショナルな音楽。そのすべてに心を打たれた。

© 2023 Arcadia Motion Pictures S.L., Lokiz Films A.I.E., Noodles Production SARL, Les Films du Worso SARL

共感度の高い、ビターでリアルな物語

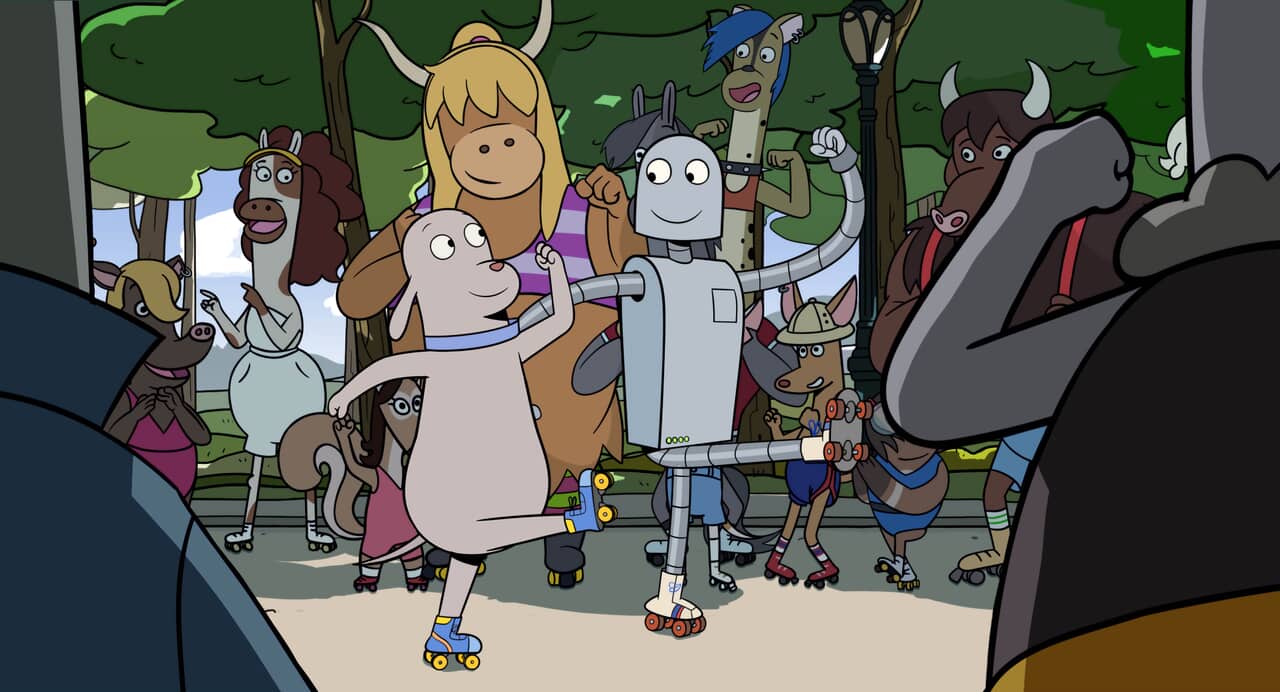

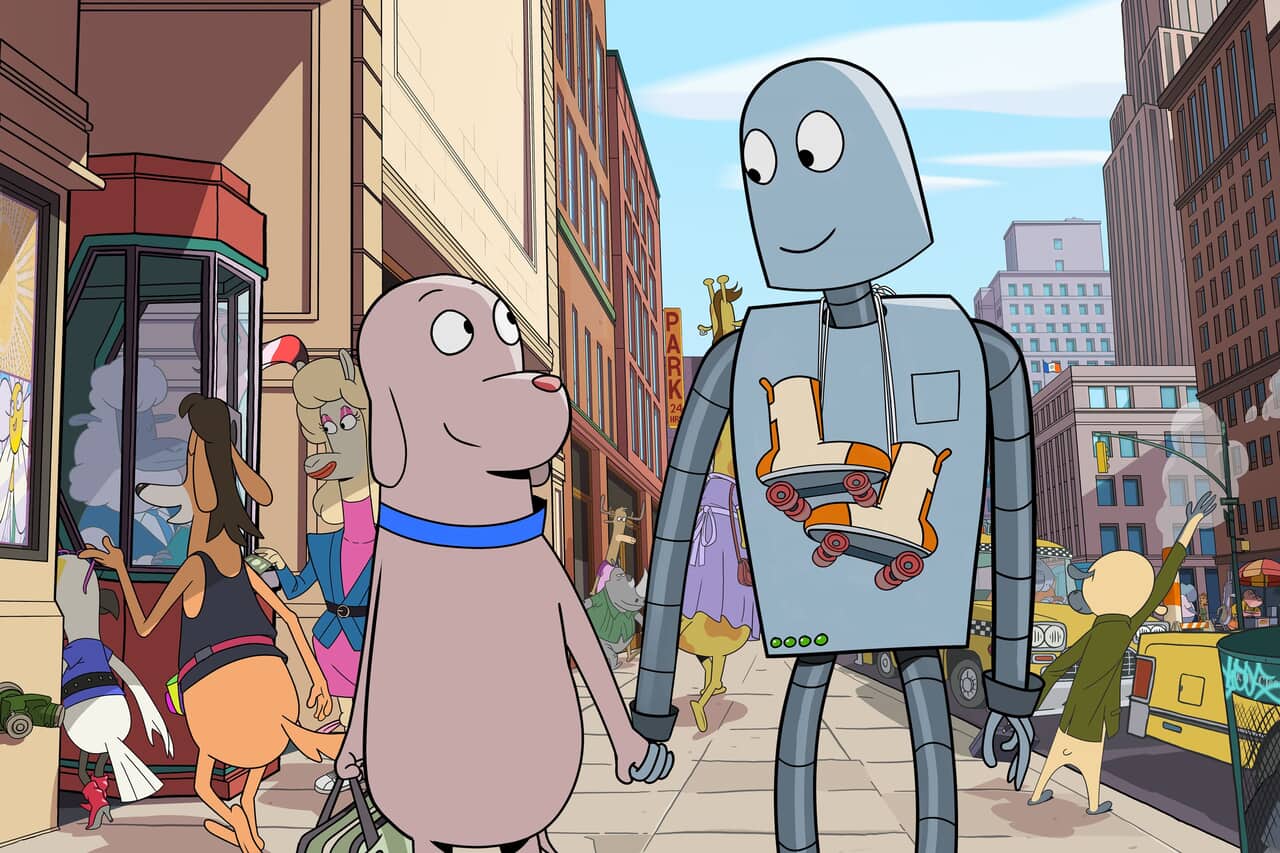

今作の主人公は犬(ドッグ)だが、ストーリーはニューヨークで暮らしながら周囲に馴染めず、ひとり孤独を感じる人間の切ない物語にほかならない。そんなドッグがロボットとはいえ“友達”をつくることができ、世界が輝いたのも一瞬。また新たな困難が待ち受けている。

なんといっても緻密に練られた展開が心を揺さぶってくる。楽観的な未来に期待して、そううまくはいかずに落胆する。期待してしまうほど、現実に打ちのめされる。生きていれば誰もが何度かは経験するであろう普遍的な気持ちの浮き沈みや苦難を、ピュアなロボットとドッグが味わうビターな展開を通じて再体験させられる物語に、共感せずにはいられない。

© 2023 Arcadia Motion Pictures S.L., Lokiz Films A.I.E., Noodles Production SARL, Les Films du Worso SARL

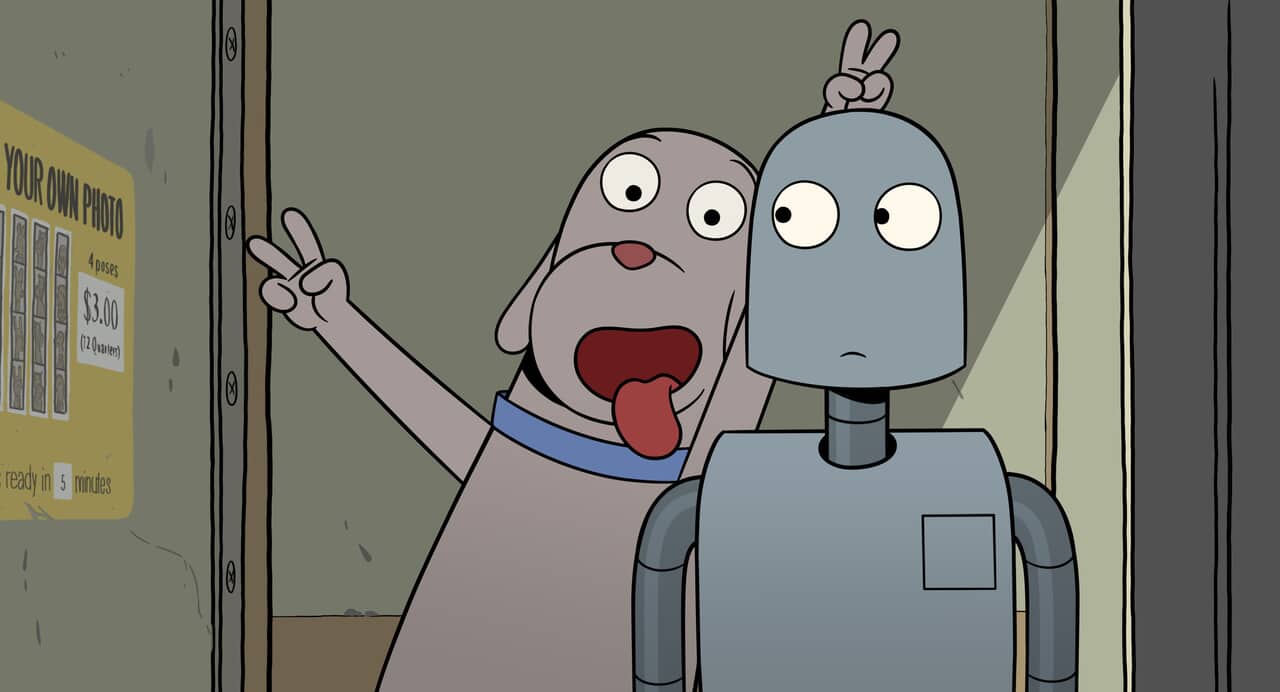

単純に見える表情も、絶妙な感情のニュアンスを伝えてくる。ジブリ映画の子どもキャラクターのような屈託ない笑顔で楽しさを表現するロボットには自然と元気づけられる一方で、ドッグがロボットとの時間を楽しみながらもふと「本質的には今もひとりぼっちである」という事実を認識して切なさを見せるような独特の「困り笑顔」には胸を締めつけられるものがあった。

粋な演出やリアリズムが物語に没入させる

物語やキャラクター心理の描き方も、非常に巧みだった。アニメの構図は非常にバラエティに富んでいて視覚的にも飽きさせないし、平面的な画風に見えて、陰影の使い方などでリアリズムも感じさせてくれる。

© 2023 Arcadia Motion Pictures S.L., Lokiz Films A.I.E., Noodles Production SARL, Les Films du Worso SARL

原作のグラフィックノベルでは明確な舞台が描かれなかったそうだが、パブロ・ベルヘル監督は今作の舞台が明確に1980年代のニューヨークだとわかるように背景を構築している。セントラル・パークだけでなく今はなきワールド・トレード・センター(ツインタワー)も複数回登場するし、流れる楽曲も今作でキーとなるEarth, Wind & Fireの「September」(1978年)をはじめとする“懐メロ”ばかり。アメリカに住んでいなくとも映画ファンであればどこか見慣れた景色を舞台に展開することで、このストーリーがただの“動物の世界のお話”には終わらず現実世界とリンクしたものであると感じさせてくれた。

とはいえあくまで“動物たちが暮らす世界の物語”、そして自由な表現ができるアニメーションとして、なんともシュールな笑いも散りばめられており、まっすぐ訴えかける部分と可愛らしいコミカルさとのバランス感覚も非常に優れた作品だと感じた。

© 2023 Arcadia Motion Pictures S.L., Lokiz Films A.I.E., Noodles Production SARL, Les Films du Worso SARL