30代は出産、子育て、住宅購入などの大きなライフイベントが目白押しです。しかも、その費用はかなり高額です。また将来の老後費用も気になるところですよね。

考えるだけで不安になりますが、必要な金額が分かればそれが目標となり貯金へのモチベーションも上がるかもしれません。

そこで今回は、30代の平均貯金額や貯金の目的、主なライフイベントや将来必要な費用について考えていきます。それをもとに30代夫婦が貯金を上手に増やす方法を紹介します。

30代夫婦の平均貯金額はいくら?

30代は、どれくらい貯金(預貯金・投資商品などの金融資産)があるのでしょうか。まずは、その点について見ていきましょう。

30代夫婦はどのくらい貯金している?

「家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査](令和2年)」によれば、30代2人以上世帯の貯金額(ここではより実態に近い「中央値」を記載)は、 貯金がある世帯だけでは約423万円、貯金がない世帯を入れると約400万円です。

貯金がある世帯のみの平均貯金額は68万円増加(355万円→423万円)、貯金なしの世帯を含めた平均貯金額は160万円(240万円→400万円)と大きく増加しました。

※調査結果には夫婦ではない世帯も含まれていますが、多くの世帯が夫婦世帯であると思われることから、上記の金額と大きな相違はないと推察されます。

出典:金融広報中央委員会 『家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査](2019年・2020年)』

貯金ゼロの30代夫婦も……

一方で、9%(2020年)の30代世帯が年間の手取り収入から「貯蓄しなかった」と回答しています。30代で貯金を増やしている世帯がいる一方で、 金融資産ゼロの30代世帯は約8.2% (2020年)いることにも注目です。背景には、長引くコロナ禍による影響も推察できます。 世間では、一般的に「収入の10%は貯金しよう」という声を聞きます。しかしまったく貯金がない30代世帯が約1割いる以上、一概にそれが正しいとはいえません。

そのため30代夫婦の適正な貯金額を知るためには、 年収ごとの貯金の割合も参考に「わが家の適正な貯金額」を算出することが必要です。

大岩楓(元銀行員ライター)ト

\つみたてNISAで少額から投資を始める/

■口座開設数No.1!ロボアドバイザーでかんたん投資!

■楽天スーパーポイントが貯まる!楽天サービス利用でもっとお得に

30代夫婦、適正な貯金額はどのくらい?

次に、30代夫婦の貯金額はいくらぐらいが適正かを探っていきましょう。

30代の「年収に占める年間貯蓄の割合」で多いのは「10~15%未満」

「家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査](令和2年)」の調査結果のうち、「年間収入(臨時収入を含む)からの貯蓄割合」についての結果は以下のようになっています。

<年間収入(臨時収入を含む)からの貯蓄の割合>

| 貯金しなかった | 9% |

| 5%未満 | 7.5% |

| 5~10%未満 | 11.8% |

| 10~15%未満 | 29.7% |

| 15~20%未満 | 10.4% |

| 20~25%未満 | 12.7% |

| 25~30%未満 | 2.8% |

| 30~35%未満 | 5.2% |

| 35%以上 | 4.2% |

| 無回答 | 6.6% |

| 平均 | 13% |

30代の回答のうち、一番多かったものが「手取り年収の10~15%(29.7%)」です。また年収の10%以上貯金した世帯の合計は65%となっており、多くの30代が堅実に貯金していることがうかがえます。

「世帯年収における貯金の割合」は共働きの方が高い

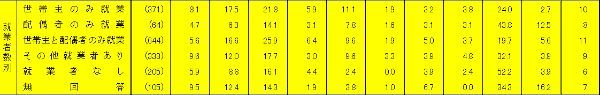

ただ手取り年収における貯金の割合は、共働きと片働きとで多少異なる傾向です。そこでここからは、少し視点を変えて「年間収入(臨時収入を含む)からの貯蓄割合」から全年代を対象とした家族の就業状況別の結果をご紹介します。

それをもとに30代夫婦に多い「共働き夫婦」と「世帯主のみ就業」世帯をピックアップし、世帯年収(手取り)に占める貯金の割合を見ていきましょう。

<世帯年収(手取り)に占める貯金の割合>

| 世帯主・配偶者ともに就業 | 世帯主のみ就業 | |

|---|---|---|

| 貯蓄しなかった | 19.7% | 24.0% |

| 5%未満 | 5.6% | 8.1% |

| 5~10%未満 | 16.6% | 17.5% |

| 10~15%未満 | 25.9% | 21.8% |

| 15~20%未満 | 6.4% | 5.9% |

| 20~25%未満 | 9.6% | 11.1% |

| 25~30%未満 | 1.9% | 1.9% |

| 30~35%未満 | 5.0% | 3.2% |

| 35%以上 | 3.7% | 3.8% |

| 無回答 | 3.7% | 3.8% |

| 平均 | 11% | 10% |

「世帯主・配偶者ともに就業」世帯で 最も多かった貯蓄の割合が「年収の10~15%未満」です。一方、「世帯主のみ就業」は「貯蓄しなかった」がトップですが、2位は共働き世帯と同じ「年収の10~15%未満」でした。

以上は、全年代を対象とした結果です。30代に対象を絞っても同様の結果が出ると思われます。それを前提とすれば共働きのほうがやや貯金が多い傾向があるものの、片働きでも年収10%程度の貯金はなんとかできるといえるでしょう。

大岩楓(元銀行員ライター)

自分たちにぴったりの貯蓄額を決めよう

「貯蓄率年収10%以上」は、30代夫婦の目標として妥当なところだといえます。とはいえ家庭ごとにさまざまな事情があるので「10%以上」という数字にこだわる必要はありません。無理のない範囲で貯蓄を行いましょう。

それよりも大事なのは、お金を貯める「目的」を明確にすることです。ライフイベントにより予想される出費を考慮して目的を明確にしましょう。

それを念頭に置きながら 「自分たちにぴったりの貯蓄額」を決め計画的に貯金を増やすことが必要です。また目的があれば貯蓄へのモチベーションも上がり挫折せずに貯蓄できるでしょう。

\つみたてNISAで少額から投資を始める/

■口座開設数No.1!ロボアドバイザーでかんたん投資!

■楽天スーパーポイントが貯まる!楽天サービス利用でもっとお得に

ここからは、30代夫婦にとって貯蓄の目的となりうるライフイベントと、それにかかる費用の相場について見ていきましょう。

30代夫婦の貯蓄の目的とは?

30歳を過ぎると、夫婦にとって人生の節目となるライフイベントが増えてきます。

なかでも30代夫婦にとって特にお金がかかるライフイベントが、出産や子育て、子どもの教育です。また、住宅を購入する夫婦もいるでしょうから、住宅の頭金もしっかりと貯めておきましょう。さらに老後資金の貯金も30代から計画的に行っておくと安心です。

ここからは、それらの費用について個別に説明していきます。

30代が直近で必要な費用:妊娠・出産・子育て費用

30代の夫婦に必要になる可能性がある費用には、どのようなものがあるでしょうか。

妊娠・出産費用

出産費用は病院により異なりますが、平均的な出産費用は40万~50万円といわれています。また、妊婦検診の費用は健康保険の適用外です。

しかし、下記を利用すれば負担を軽減させられるかもしれません。

- 出産育児一時金

- 自治体による妊婦検診費用の助成

- 育児休業給付(雇用保険の被保険者が受け取れる)

子育て費用

内閣府が公表している「平成21年度インターネットによる子育て費用に関する調査」によれば、子どもの誕生から義務教育が終わるまでの平均子育て費は次のようになっています。

<子どもの誕生から義務教育が終わるまでの平均の子育て費>

| 未就園児 | 84万3,325円 |

|---|---|

| 保育所・幼稚園児 | 121万6,547円 |

| 小学生 | 115万3,541円 |

| 中学生 | 155万5,567円 |

この数字の中で、下記は高い割合となっています。

- 未就園児:子どものための預貯金・保険・生活用品費

- 保育所・幼稚園児:保育費

- 小・中学生:食費

- 中学生:学校教育費・学校外教育費など

一方「平成30年度子どもの学習費調査」によると、子ども1人あたりの1年間の教育費平均は次のようになっています。

<子ども1人あたりの1年間の教育費の平均>

| 公立 | 私立 | |

|---|---|---|

| 幼稚園 | 22万3,647円 | 52万7,916円 |

| 小学校 | 32万1,281円 | 159万8,691円 |

| 中学校 | 48万8,397円 | 140万6,433円 |

| 高等学校 | 45万7,380円 | 96万9,911円 |

こちらは、保護者が支出した1年間・子供一人当たりの学習費総額です。子育て費に占める教育費の割合が非常に大きいことが分かるでしょう。

このように子育て資金は、できるだけ早めに貯金しておいたほうがよいでしょう。

大岩楓(元銀行員ライター)

〈教育資金を効率的に準備する方法〉

自分に合った方法で教育資金を効率的に準備!

30代に必要な費用その2:住宅資金

マイホームの購入を考えている人は、住宅資金の貯金も必要です。頭金ゼロでも住宅を買える可能性はあります。しかしできるだけ頭金を用意して、毎月の住宅ローン返済の負担を最小限にとどめたほうがよいでしょう。

では、実際に住宅を購入している人はどの程度頭金を用意しているでしょうか。「2019年度 フラット35利用者調査」によると、2019年度に「フラット35」を利用した人の頭金(手持金)の金額や購入額に占める割合は以下の通りです。

<「フラット35」を利用した人の頭金(手持金)の金額や購入額に占める割合>

| 頭金(手持金)の 全国平均 |

購入額(土地・建物) に占める割合 |

|

|---|---|---|

| 注文住宅 | 621万9,000円 | 18% |

| 土地つき注文住宅 | 443万2,000円 | 10.4% |

| 建売住宅 | 282万4,000円 | 8.1% |

| マンション | 736万2,000円 | 16.3% |

| 中古戸建 | 209万円 | 8.1% |

| 中古マンション | 352万1,000円 | 11.3% |

| 平均 | 440万8,000円 | 12% |

頭金の平均は約440万8,000円、購入額に占める頭金の割合は約12%です。ただ住宅の購入には、土地や建物の代金だけでなく、まとまった額の諸経費(税金・印紙代・登記手数料など)も発生するため、一般的には購入額の2割程度の頭金を貯めたほうがよいといわれています。

〈住宅購入のポイント〉

老後の住まいは賃貸それとも購入?家を買うときに注意すべきポイント

30代に必要な費用その3:老後費用はいくら?

将来必要な老後資金は、いくら貯めておくと安心でしょうか。

2019年の総務省家計調査報告によると、2人以上世帯のうち、下記の世帯の1ヵ月あたりの可処分所得(税金・社会保険料を除く収入)と消費支出、収支の差額は次のようになっています。

<1ヶ月あたりの金額>

・65歳以上

・夫婦のみ

・無職

| 可処分所得 | 消費支出 | 差額 | |

|---|---|---|---|

| 全体 | 22万5,501円 | 22万4,390円 | 1,111円 |

| 65~69歳 | 25万1,623円 | 26万145円 | △8,522円 |

| 70~74歳 | 23万2,710円 | 24万2,579円 | △9,869円 |

| 75歳以上 | 22万6,109円 | 21万3,303円 | 1万2,806円 |

このように65歳以上の全体では、可処分所得が消費支出をわずかに上回っています。

しかし、年代別に見ると65~69歳は毎月約8,522円、70~74歳は消費支出のほうが約9,869円上回って赤字状態です。

65~74歳の10年間に発生する赤字を単純に計算すると、合計で110万3,460円になります。この数字を見て「なんだその程度か」と思った人もいるかもしれません。

しかしこの消費支出は、 あくまでも健康な状態で毎月最低限必要となる目安の生活費です。そのため以下のような費用は含まれていません。

- 入院費など新たに発生する医療費

- 老人ホーム入居費などの介護費用

- 家のリフォーム費用

- 建て替え費用

- 冠婚葬祭費

- 娯楽費用

こういった支出だけでも死ぬまでに数百万円~数千万円単位となるため、年金収入だけでは生活できない可能性があります。

また今後年金が減少していく可能性は高いため、将来は高齢無職世帯の大半が年中赤字家計になる恐れもあります。 30代はiDeCoなどで将来の年金を増やし、並行して2,000万円以上の老後資金を貯めると安心でしょう。

大岩楓(元銀行員ライター)

〈老後資金を貯める方法はこちら〉

一生独身?独身女性が結婚しない理由や老後資金の貯め方

30代夫婦が上手に貯金をする4つの方法

最後に、30代夫婦が貯金を上手に増やす方法を4つ紹介します。

1.先取り貯金する

2.固定費を見直す

3.会社員なら財形貯蓄をする

4.投資信託や確定拠出年金を検討する

1.先取り貯金する

収入が入ったら先取り貯金でお金を積み立てましょう。先取り貯金の方法には、主に次のものがあります。

- 定期預金(ボーナス時)

- 積立定期預金(毎月・ボーナス時)

- 国民年金基金(自営業向けの公的年金)

会社員であれば給与から天引きされる各種財形貯蓄を利用するとお金が貯まりやすいでしょう。自営業であれば 国民年金基金で年金を増やすことを考えるのも一つの有効な方法です。

以上のような形で毎月先取り貯金するとお金がスムーズに増えることが期待できます。少しでも高い金利で預けたい場合は、 金利高めのインターネットバンキングの利用がおすすめです。

2.固定費を見直す

ムダな支出を減らして貯金に回す方法として最も有効なのが固定費の見直しです。例えば、次のようなことを試してみましょう。

- スマホ料金プランの見直しや格安スマホへの切り替えを行う

- プロバイダーの見直しでインターネット接続料金を下げる

- 大家との交渉で家賃を下げる

- 使わない定額サービスをやめる

- 使わないクレジットカードを解約して年会費を節約

- 保険の見直しを行う

これらの固定費は毎月必ず発生するため、減額できればかなり高い節約効果が期待できます。そこで浮いた分のお金を毎月の貯金に回せば、よりスムーズに貯金が増えていき将来のライフイベントでも役に立つでしょう。

3.会社員なら財形貯蓄がおすすめ

社員なら毎月の給与から天引きされる財形貯蓄がおすすめです。財形貯蓄には3つの種類があります。

- 一般財形貯蓄:どのような用途にも使えるが金利は低め

- 財形住宅貯蓄:金利は高めだが用途は住宅資金としてのみ

- 財形年金貯蓄:将来年金となる財形貯蓄

財形貯蓄は、以前よりも金利が低くなったとはいえ 一般の銀行預金よりも金利は高めです。また、一般財形住宅貯蓄や財形年金貯蓄は一定額まで利息が非課税となる優遇措置が受けられます。

4.投資信託や確定拠出年金もあり

銀行預金より金利が高い投資信託で貯金を行う方法もあります。投資初心者にとくにおすすめなのが、下記の投資信託です。

- 「NISA」、「つみたてNISA」:低リスクで手数料ゼロ、運用益非課税

- 「ジュニアNISA」:子どもの教育費や住宅資金、老後資金を増やす

- 「企業型確定拠出年金」、「iDeCo(個人型確定拠出年金)」:将来もらえる年金を増やす

※掛け金は所得控除対象

30代夫婦はお金の貯め時

30代になると結婚して家庭を持ち人生が大きく変わる人が増えます。また、それを節目に出産や子育て、子どもの進学、住宅購入などのイベントが続く可能性があります。その先の老後のことも考えると、今がまさに「お金の貯め時」といえます。

30代はまず自分たち夫婦に適した貯金額を決め、積立預金や財形貯蓄、NISAなどの投資信託、各種確定拠出年金などを活用することが賢明です。将来、まとまったお金が必要となったときにもあわてることなく対応できるでしょう。

つみたてNISAを始めてみる

つみたてNISAは投資信託で資産運用をする制度であり、少額で投資を始めることができます。つみたてNISAには3つの大きな魅力があります。

- 非課税期間は最長20年

- 少額から始められる

- 手数料が安い

始めるハードルも低く、リスク分散にも効果的なつみたてNISAにおすすめのネット証券をご紹介します。

2021年6月時点

| 会社名 |  |

|

|

|

|

| 商品数 | 174本 | 177本 | 170本 | 151本 | 157本 |

| 売買手数料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |

| 最低投資金額 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 |

| ポイント還元 | Tポイント | 楽天スーパー ポイント 資産形成ポイント |

松井証券ポイント | マネックスポイント | 毎月ポイント |

| 積立コース | 毎月 毎週 毎日 |

毎月 毎日 |

毎月 | 毎月 | 毎月 |

| ココがおすすめ | 豊富な 商品ラインナップ |

楽天ポイント が貯まる |

マネックスポイントが貯まる | サポートが手厚い | 現物株式の取引手数料が最大5%割引 |

| 申し込む 公式サイトへ |

申し込む 公式サイトへ |

申し込む 公式サイトへ |

申し込む 公式サイトへ |

申し込む 公式サイトへ |

30代夫婦が貯めておくべき貯金額について Q&A

【こちらの記事も読まれています】

>40代夫婦の平均生活費&貯蓄額はいくら?支出を見直そう

>30代独身の平均貯金額は317万円!年収別の貯金額は?

>年収700万円でも貯金がなかなかできない理由