──歴史エッセイスト・堀江宏樹が国民的番組・大河ドラマ『べらぼう』に登場した人物や事象をテーマに、ドラマと史実の交差点を探るべく独自に考察。

先週(第5回)の『べらぼう』も楽しく拝見しました。

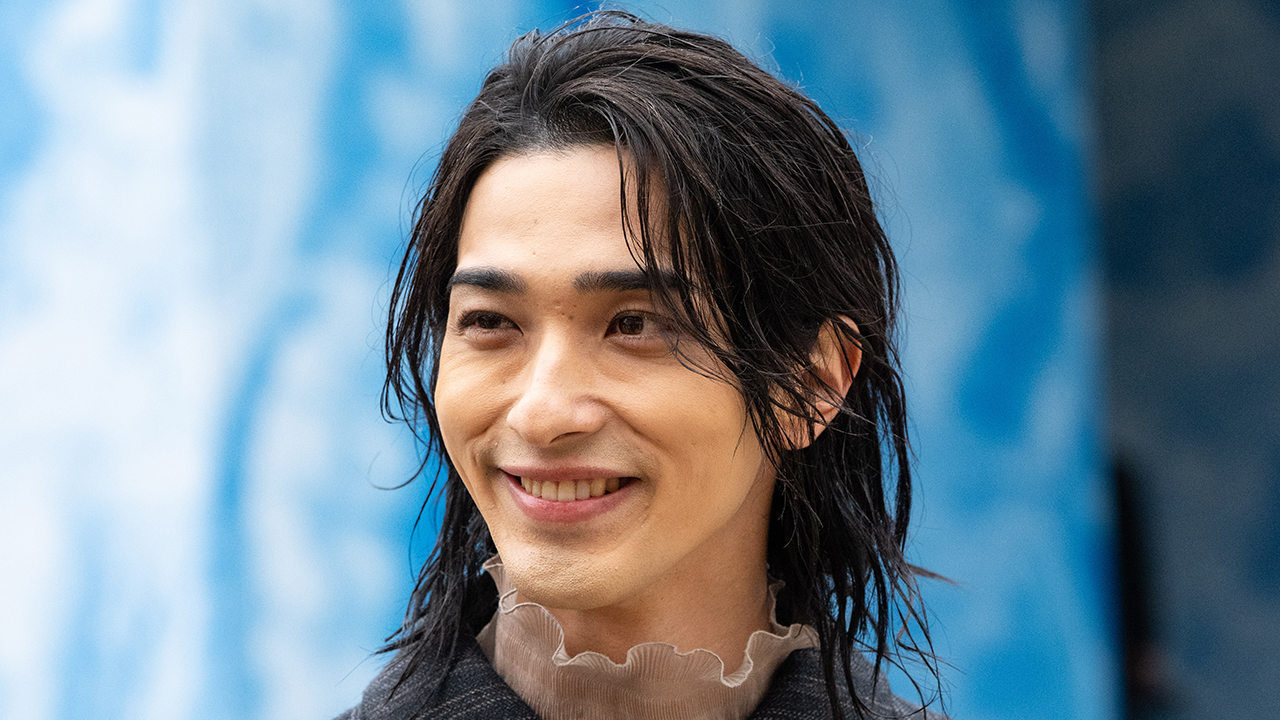

公式サイトによると、次回(第6回)のあらすじは、「蔦重(横浜流星)は、鱗形屋(片岡愛之助)と新たな青本を作る計画を始める。そんな中、須原屋(里見浩太朗)から『節用集』の偽板の話を聞き、蔦重にある疑念が生じる…」とのこと。

『べらぼう』4回 文書をめぐる詐欺と改ざん

「節用集」とは「いろは引きの国語辞典」という意味です。鱗形屋で出版した「節用集」が関西の版元(板元)の「節用集」の丸パクリでトラブルになった事件が、物語の中心となっていきそうですね。

さて……前回のコラムでは、江戸時代になにか本を出すには、エンタメ本は「地本問屋」、学術書は「書物問屋」に所属しなきゃダメで~、みたいな話を、あくまでフワッとしていたと思います。

『べらぼう』は歴史ドラマですが、フィクションですから、どういう世界観なのかな?と思って様子見していたのですが、今週の放送で、里見浩太朗さんが演じる須原屋市兵衛が初登場。蔦重にお前さんが学術書を出したいのならともかく、エンタメ本を出したいのなら、そのために「株」を買うなんて必要はないんだよ(=お前さんは鱗形屋にダマされていたんだ)と、スパッと説明くださいました。

補足的にご説明しますと、江戸時代にはさまざまなビジネスごとに、「株仲間」といわれる同業者組合が結成されていました。「株」とは現代の語感とは異なり、営業権のイメージでとらえてください。

たとえば炭を扱う炭屋も、炭屋の株仲間に所属しなくては、大っぴらに営業していくことはできません。ドラマにも秩父の鉱山事業に失敗した窮地の平賀源内先生(安田顕さん)が、もともとは鉄を精錬するために火を燃やし続けねばならず、そのために作らせていた炭を売りさばいて挽回しようと発案、炭屋の「株」を得ようとしたシーンが出てきましたよね(ちなみに源内先生が秩父の炭を売ることで、一時的にせよ、多少潤ったのは史実です。が、原価率が低く、次第に先生も熱意を失って、秩父との関係は終了してしまいました)。