▼定年退職時に、「1000万円」以上の貯蓄がある割合は日本でどれくらい?

金利の予測は誰でもできる

金利が上がるメカニズムは複雑です。

このため、金利が上がるかどうか、上がるならどこまで上がるのかを、確実に言い当てることは誰にもできません。しかし、傾向を探ることはできます。

(1)政策金利と国債利回りの種類

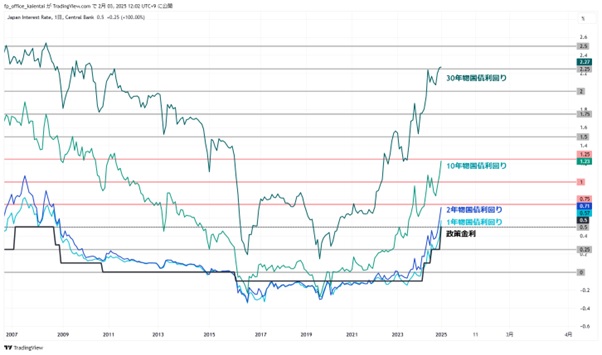

図表1のチャートは、政策金利と日本国債の利回りを比較したものです。

わが国では、銀行間で取引される無担保コール翌日物レートを、政策金利に採用しています。そして政策金利に対して、それぞれの国債利回りが推移しています。

国債には年限があり、図表1のチャートでは、1年物、2年物、10年物、30年物の国債利回りを示しています。1年物と2年物の国債利回りは一般的に「短期金利」と呼ばれます。これに対し、10年物国債の利回りは「長期金利」、30年物国債の利回りは「超長期金利」と呼ばれます。

図表1

※TradingView提供(解説を目的に使用しております)

(2)政策金利は今の金利、国債利回りは将来の金利

政策金利とそれぞれの国債利回りの間には、タイムラグがあります。

足元の金利が、「政策金利」です。これは、「今の金利」という意味です。

一方、国債の利回りは「将来の金利水準」を意味します。例えば、1年物国債の利回りの場合、1年後の金利水準を予測するもの、2年物国債の利回りの場合、2年後の金利水準を予測するもの……というように考えていきます。同じように、10年物国債の利回りは10年後の金利水準を、30年物国債の利回りは30年後の金利水準を予測するもの、と捉えていきます。

ただし、ここで注意してほしいことは「期間が長くなればなるほど不確実性が増すため、長期金利(10年物国債の利回り)や超長期金利(30年物国債の利回り)は当てにならない」という点です。厳密には、超長期金利の軌道を中心に据えながら、それよりも期間の短い金利のトレンドを適時確認していきますが、少し話が難しくなるので「期間が長い金利は当てにならない」と考えてみてください。