──歴史エッセイスト・堀江宏樹が国民的番組・大河ドラマ『べらぼう』に登場した人物や事象をテーマに、ドラマと史実の交差点を探るべく独自に考察。

前回(第7回)の『べらぼう』も面白かったですね。蔦重(横浜流星さん)は地本問屋の仲間に加えてもらうため、通常の2倍売れる「吉原細見」を作ろうと、既存の「細見」のあり方を徹底的に見直し、情報満載で正確なのに、安くて、薄くて、見やすいバージョンを作り上げていました。

さらに懐から取り出した「細見」を地本問屋の人々にプレゼンする蔦重の姿は、まるで茶封筒から薄くて軽いMacBookAirを取り出してみせたスティーブ・ジョブズのようだ!と筆者の周辺では話題になりました。いい例えすぎて笑ってしまいましたが……。

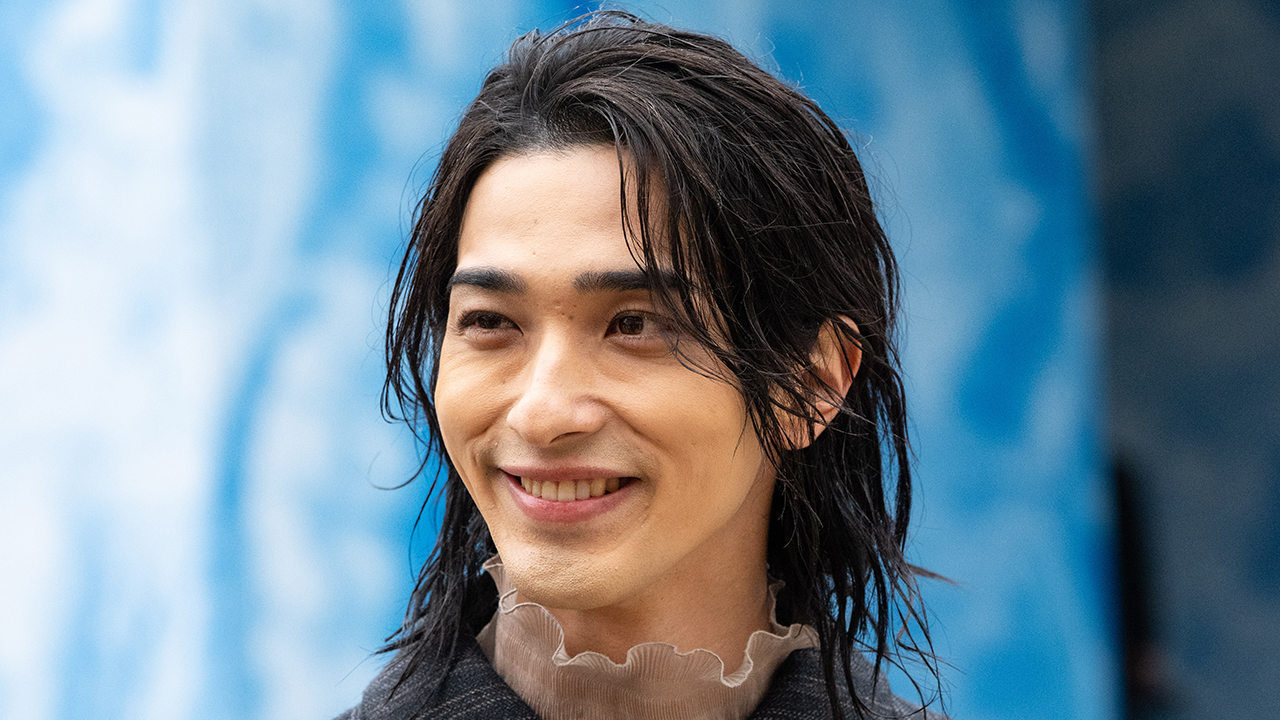

何をやっても好感度が高く描かれる蔦重と、それとはまるで正反対の役割を与えられ、しかも好演しているのが、鶴屋喜右衛門役の風間俊介さんですね。やさしい笑顔なのにまったく目が笑っていないというアレ。この二人が一緒の空間にいると、バチバチと火花が飛んで見える気がしてしまいます。

とにかく「吉原細見」を売りたい蔦重を応援しようと、「名店」松葉屋お抱えの遊女・花の井(小芝風花さん)が、しばらく途絶えていた瀬川の名跡を自分が継ぐと宣言していました。大名跡が復活したときの「細見」はすごく売れるからだそうです。

「伝説の遊女」の源氏名=名跡は、歌舞伎役者や大奥の女中などのように代々受け継がれていくものでしたが、瀬川の名前を継ぐ者が長らく現れなかったのは、先代の瀬川が自殺したから。名前を継ぐと運勢も引き継いでしまうという運命論が信じられていた当時では、あえて瀬川の名跡を引き受ける花の井は、まさに「男前」というか、剛毅な振る舞いでしたね。

瀬川の名を継いだ私が、でかい身請け話を決めて、名前につきまとう不運を跳ね返すと豪語する花の井でしたが、実際、史実でも安永4年(1775年)、松葉屋の瀬川という遊女が、鳥山検校(とりやまけんぎょう)という人物から1400両という大金で身請けされた記録が残ります。ドラマの次回予告で、禿頭(とくとう)の市原隼人さんが映っていましたが、彼こそが「盲目の大富豪」こと鳥山検校なのでしょう。