前代未聞の映画の登場だ。江戸時代は、SDGsを先取りした循環型経済で成り立っていた、という、現代からみると驚きの事実を背景に、庶民の暮らしとそのなかで懸命に生きる若者の青春群像を描く『せかいのおきく』。主人公たちの仕事もいま観ると風変わりだし、全編、うんこ&しっこ関係の言葉がとびかうという、破天荒な時代劇なのだ。この映画、4月28日に公開される。

『せかいのおきく』

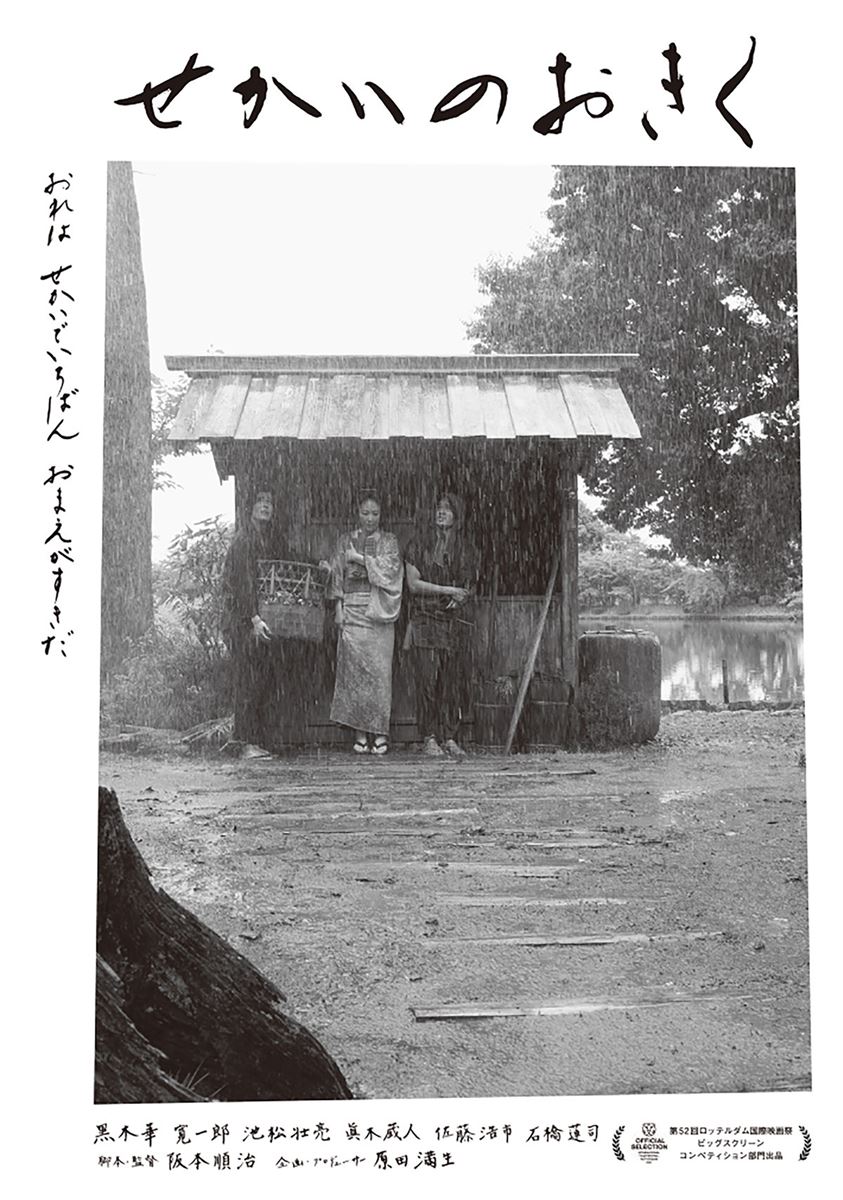

ポスターなどで使われるメインビジュアル。予備知識なくこれを見たときに、どこかの停留所かなにかで三人の男女が雨宿りをしているのか、と思った。よく見ると、着物を着ている。そう、この物語の時代は江戸末期。場所は江戸のさるお寺の、あの頃の言い方でいうと厠(かわや)、つまりトイレの前だ。突然の雨に、雨宿りのため出くわした三人、向かって左の青年は中次(寛一郎)という。籠のようなものを抱えているが、職業は「紙くず買い」。真ん中の女性が、おきく(黒木華)。寺で開かれる「寺子屋」で読み書きを教えている。右は矢亮(池松壮亮)。江戸市中の厠をまわり、糞尿を買う仕事「下肥買い」をしている。みな、たまたま仕事の途中に雨に降られたのだ。ドラマは、雨模様をながめながらの三人の会話から始まる……。

「下肥買い」の矢亮は、江戸で買った糞尿を集めて、船で地元 葛西の農家に運ぶ。肥だめに収容し、発酵させたのち、畑にまき、野菜の肥料とするのだ。作られた野菜は、江戸で消費され、江戸市民が食し、便尿となって排泄される。この時代、まさに循環経済=サーキュラー・エコノミーが成り立っていた。便尿にもランクがあって、最高は江戸城からでるもの、次に武家屋敷。最低ランクが庶民の長屋の共同便所だそうで、この映画では、そんな長屋の厠が主要な舞台になっている。

この循環スタイルは、都会では戦後まもなく下水道が完備され姿を消したが、田舎には昭和30年代、40年代まで存在した。肥だめをうっすらご記憶の方も多くいると思う。

中次の「紙くず買い」は、古典落語でもおなじみの職業だ。江戸の町を流して、反故にした紙や不要になった帳簿を安価でひきとる。それをすき直して再利用する。いわゆる再生紙だが、これは、現代にも引き継がれている。

中次は、雨宿りで仲良くなった矢亮に誘われ、「下肥買い」に鞍替えする。おきくは、やはりこの雨宿りが縁で、中次に恋心をいだく……。

おきくは、武家の育ち。いまは浪人の身の上の父・源兵衛(佐藤浩市)と長屋で暮らしている。父は、武家社会のしがらみのなかで生きる男、多少わけありの事情で、刺客に襲われる。おきくもそれにまきこまれ、不幸にも喉を切られて声を失ってしまう。

映画は、この江戸の最下層に生きる3人の、つつましくも、純で、せつない愛と友情の物語を描く。

脚本は阪本順治監督のオリジナル。この作品のプロデューサーで美術監督でもある原田満生のSDGs(持続可能な開発目標)に関する映画、という企画提案に、阪本監督が考えたコンセプトは「江戸の循環型社会と市民時代劇とウンコ」だった。

江戸末期の1858〜1861年、幕府が外国から開国を迫られ、大混乱になっていく時代。阪本監督は「そんなさなかでも庶民たちの生活は変わらない。そういう時代だからこそ、社会の底辺で暮らす庶民の姿に興味がある。庶民劇を撮りたかった」という。

そして、映画としての最大の特徴は、モノクロ(正確にはパートカラー)、スタンダードという映像。黒澤明の『赤ひげ』のような、クラシック映画の味わいになっている。

しかも下ネタ満載だが、決して下品ではない作り。例えば、おきくがおおまじめにきく。「明け六つになると、おとっさまは、なぜ、屁をたれるのですか」……なんともおおらかなユーモアがそこここに感じられる。

おきくの父は、中次に「せかい」という言葉を教える。中次も、矢亮も、そしておきくも、それまで考えたことがなかったこの言葉。なんだか激動に向かう時代の希望を表しているかのようだ。

うんこもしっこも継続可能なシステムの象徴。どんな環境であろうとも、どんな境遇であろうとも、このせかいに存在する限り、生きとし生けるもの、いや人だけでなく物ですら、それぞれに必ず意味と役割がある、そんなことを考えたくなるような映画だ。

(c)2023 FANTASIA